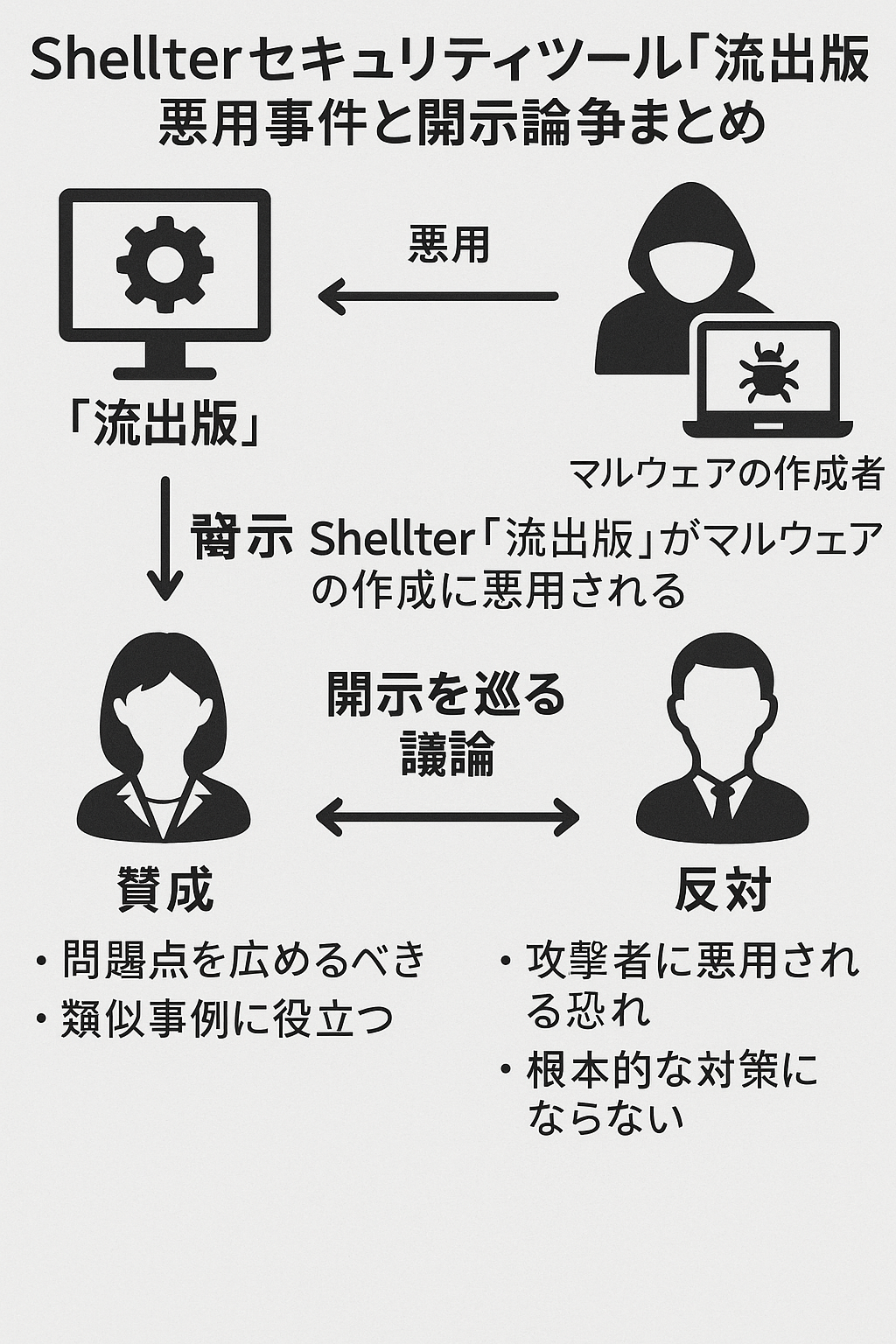

Shellterセキュリティツール「流出版」悪用事件と開示論争まとめ

事件概要

- 2025年7月、Shellter Elite(アンチウイルス回避用の商用セキュリティツール)が流出・悪用され、情報窃取型マルウェアの拡散に使われていることがElastic Security Labの調査で判明。

- Shellter Elite 11.0のコピーが顧客から流出し、サイバー犯罪者により複数の攻撃キャンペーンで利用された。

何が問題なのか

- Shellter Eliteはレッドチームや脆弱性診断向けに正規販売されているが、その高い回避能力が攻撃者にも悪用されやすい。

- Cobalt Strikeなど他の攻撃用ツール同様、流出品が犯罪に使われるのは珍しくないが、今回は開示タイミングを巡る論争が勃発。

開示を巡る対立

Elastic Securityの対応

- Elasticは4月下旬に異常なマルウェアキャンペーンを発見し、6月18日に本格調査を開始。

- 2週間の分析後、7月2日にブログで詳細を公開。

- 「透明性・迅速な情報共有が防御側の利益になる」との立場で、発見内容を即座に公表したと主張。

Shellter側の反発

- ShellterはElasticが**「数ヶ月も通知せず、いきなり公開したのは無責任で非協力的」**と非難。

- 「もし新バージョンをリリースしていたら、さらに高度な回避機能が攻撃者に渡っていた」と危機感を表明。

- 一方で、流出元の顧客特定にはElasticのサンプル提供が役立ったともコメント。

専門家の見解

- 「攻撃側(Shellter)と防御側(Elastic)の価値観の違い」という指摘も。

- 防御側は「検知技術の公開こそが価値」と考え、Shellter側の「倫理違反」主張は当たらないとの声もある。

脆弱性・攻撃の仕組み

- Shellter Eliteは静的・動的解析を回避し、C2ビーコンのロードや攻撃テストを秘匿化。

- 攻撃者はこの機能を流用し、マルウェア(情報窃取型)をセキュリティ製品から隠して配布。

脆弱性開示のガイドラインと現実

- OWASPなどの指針では「まず開発元に私的に報告し、無視された場合のみ公開で圧力をかける」のが推奨。

- ただし、攻撃・防御ツール同士の関係では“責任ある開示”の枠組みが曖昧で、今回のような論争が起こりやすい。

企業・管理者への教訓と推奨対応

- Shellter Eliteユーザーは最新版への即時アップデートが必須。

- セキュリティツールの流出や悪用リスクを常に想定し、アクセス管理や流出対策を徹底。

- ベンダー・研究者間の情報共有体制や、開示ポリシーの明文化・合意形成も今後の課題。

まとめ

- セキュリティツールの流出・悪用は今後も続くリスクであり、「開示のタイミング・方法」には明確な正解がない。

- 企業や管理者は、迅速なアップデートと多層的な防御策、そして業界全体の責任ある情報共有の仕組み作りが求められる。

参考記事:CSO